Neumol Pediatr 2018; 13 (3): 118 - 121

C o n t e n i d o d i s p o n i b l e e n h t t p : / / www. n e umo l o g i a - p e d i a t r i c a . cl

119

Progresos en farmacoterapia en fibrosis quística

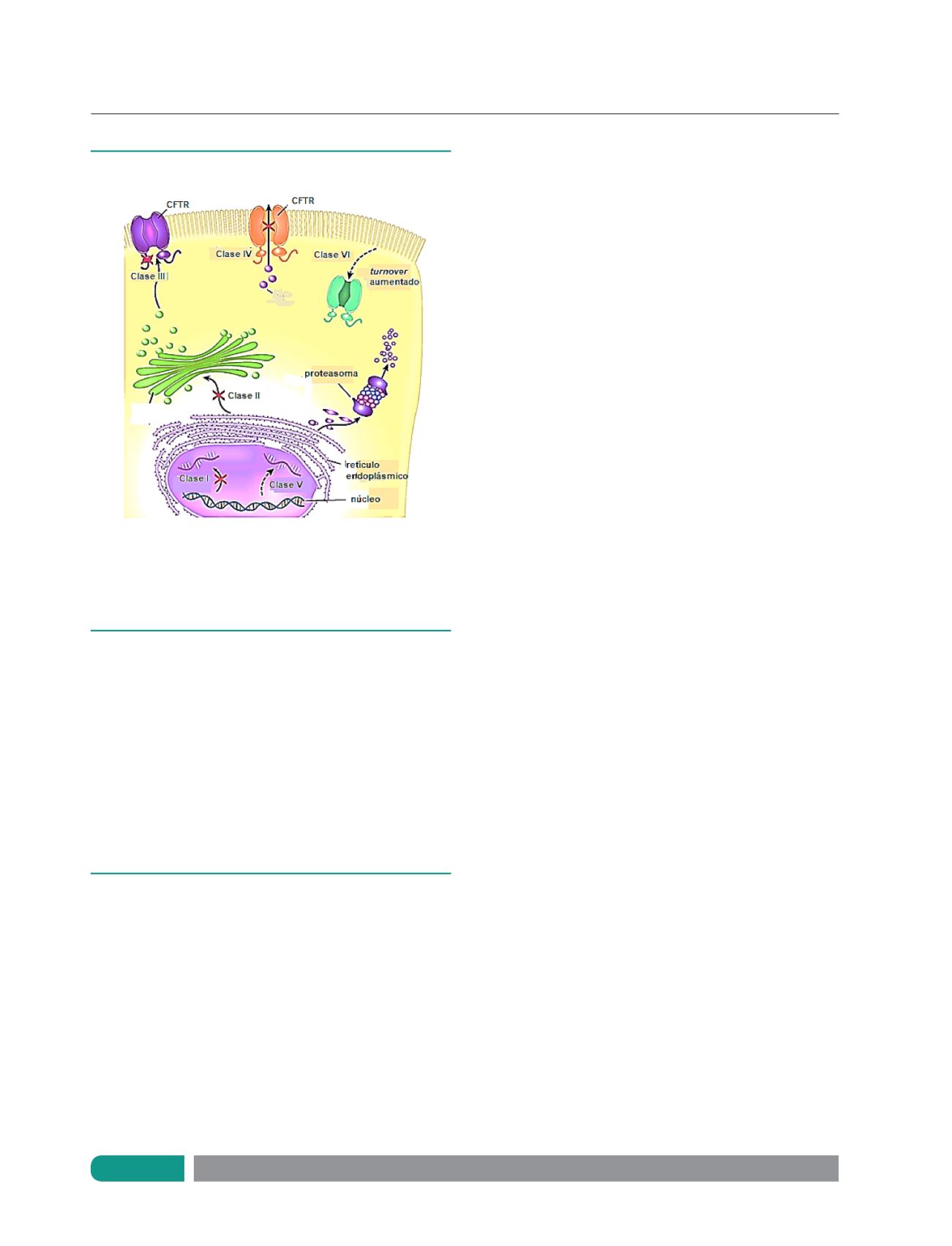

Cada individuo presenta distintos fenotipos determinados

por la actividad del CFTR, la cual depende de la mutación de los dos

alelos que impactan en la función y cantidad del canal. En general,

los pacientes con pérdida en la función de los dos alelos (mutaciones

clase I - III) tienen baja actividad en el CFTR (< 10% de lo normal) y

enfermedad pulmonar de mayor severidad e insuficiencia pancreática.

Por el contrario, pacientes con al menos un alelo funcional (clase III - VI)

tienen actividad de CFTR > 10% de lo normal, enfermedad pulmonar

menos severa y suficiencia pancreática (3).

NUEVAS TERAPIAS

El tratamiento de la Fibrosis Quística en la actualidad es

fundamentalmente sintomático, interrumpiendo el círculo de retención

de moco, infección e inflamación. Consiste fundamentalmente en el uso

de antibióticos antipseudomónicos, compensación de la insuficiencia

pancreática exocrina, aumento de la ingesta calórica y movilización de

secreciones respiratorias mediante la kinesioterapia (5). A pesar de los

avances en el tratamiento, la mayor causa de muerte de los pacientes

con Fibrosis Quística es la insuficiencia respiratoria en individuos que

no logran recibir a tiempo un transplante pulmonar (5). Por lo anterior,

se han seguido buscando nuevos tratamientos, que busquen corregir

la expresión del defecto génico, lo que podría retrasar o prevenir la

progresión de la enfermedad, poniendo énfasis en el tratamiento de

terapia génica y moduladores de CFTR con especial interés en este

último (4).

Terapia génica

Se basa en la inserción de una copia de cDNA que codifica

un CFTR normal dentro de las células respiratorias defectuosas

utilizando distintos vectores dentro de los que se encuentran agentes

virales como adenovirus. Diversos estudios han demostrado que se

generan efectos transitorios sobre la función y expresión del CFTR,

no obstante, no se ha podido demostrar efectos a largo plazo por la

corta duración de su efectividad e indeseada respuesta inflamatoria

secundaria a los vectores (4,7,9). En el año 2016 se publicó una

revisión Cochrane que incluyó 4 estudios randomizados controlados,

con un total de 302 pacientes desde los 12 años de edad, en donde

no se logró observar diferencias a largo plazo respecto al placebo en

el número de exacerbaciones ni diferencias en la función pulmonar;

además, como efecto adverso se observaron síntomas

flu-like

(10).

Terapia moduladora del CFTR

Se ha visto un progreso desde la etapa preclínica al uso

clínico, teniendo como objetivo tratar la causa subyacente del defecto

en la proteína CFTR, mejorando su tráfico, expresión o función,

modulando la falla del canal e identificando pequeñas moléculas

capaces de corregir las proteínas de CFTR anormales (3,4). Dentro de

ellos, existen los potenciadores que aumentan el flujo de iones a través

de la activación del CFTR, para pacientes con mutaciones clase III que

tienen cantidades normales de CFTR en la superficie celular, pero con

defecto primario en su apertura (3). Por otro lado, están los correctores

de CFTR que reparan el procesamiento del CFTR defectuoso,

facilitando su maduración y liberación a la membrana plasmática.

Utilizados para pacientes con mutaciones clase II que presentan un

mal plegado proteico, el que es retenido en el retículo endoplásmico y

prematuramente degradado (3).

Existen diversos estudios, dentro de los que se encuentran

en aplicación a pacientes correctores vía oral tales como Ivacaftor y

Lumacaftor + Ivacaftor. En fase 3 se encuentran Ataluren, VX-661

(Tezacaftor) + Ivacaftor.

Sobre el Ivacaftor (VX – 770, Kalydeco®) (4,11–13), es el

primer modulador aprobado por la FDA desde el año 2012 para mayores

de 6 años. Es un potenciador de la función del CFTR, que participa sobre

las mutaciones tipo III (mutación en al menos 1 alelo), activando el CFTR

defectuoso en la superficie celular, y estabilizándolo para mantenerlo

abierto. Se ha visto que disminuyen las concentraciones de cloruro en el

test del sudor y logra una actividad de 35 – 40% de la función normal.

Utilizando células recombinantes de se ha visto que aumenta el tiempo

de apertura del canal de 5 a 50% en mediciones electrofisiológicas

(14). En un estudio randomizado controlado con pacientes de 12 años

y mayores con Fibrosis Quística con mutaciones clase III en al menos

un alelo, se ha visto a las 24 semanas un aumento del VEF1 basal de

10% del predicho, además de tener 55% menos de exacerbaciones

pulmonares a las 48 semanas (p < 0.001), aumento de 2.7 kg en

relación con los pacientes que reciben placebo (p < 0.001) (15).

Similares resultados se han visto en el grupo de 6 a 11 años en estudio

doble ciego randomizado controlado, con mejoría del VEF1 en un 12.5%

(p < 0.001), con efectos en la función pulmonar evidenciados a las 2

semanas, aumento de peso de 2.8 kg a las 48 semanas (p < 0.001), y

mejoría en la medición del test del sudor en – 53.5 mmol/L (p < 0.001)

en relación al placebo (16). Estudios de fase III desde los 2 años (17)

han demostrado reducción significativa en la concentración de cloro

en el test del sudor incluso a las 24 semanas de tratamiento (-46.9

Figura 1.

Tipos de alteraciones del CFTR.

Clase I: no hay síntesis de CFTR

Clase II: alteración en el transporte de la proteína

Clase III: activación y/o regulación inefectiva

Clase IV: conducción disminuida

Clase V: disminución en cantidad de proteína funcionante

Clase VI: remoción rápida en la membana apical