Dr. Pablo Billeke Bobadilla & Klga. Alejandra Figueroa Vargas:

“La anosmia post-COVID altera la integridad de la materia blanca”

Una investigación realizada por científicos chilenos demuestra cambios conductuales, funcionales y estructurales a nivel cerebral y en las células de soporte del epitelio olfativo.

Después de meses de haberse recuperado de COVID-19, muchos pacientes continuaron experimentando secuelas neurológicas, psiquiátricas y efectos cognitivos. Uno de los síntomas más frecuentes y que persistió a largo plazo en varias personas es la anosmia. Se sugiere que esta condición afecta las células de soporte en el epitelio olfativo y trae consecuencias en la función neuronal [1].

En este contexto, investigadores del Laboratorio de Neurociencia Social y Neuromodulación del Centro de Investigación en Complejidad Social (CICS) de la Universidad del Desarrollo (UDD) llevaron a cabo una investigación que demostró cambios en el cerebro en "pacientes que se habían recuperado de COVID leve, moderado y asintomático. El principal objetivo era ver si existían repercusiones a nivel cognitivo, de comportamiento y cerebral".

Así lo cuentan el doctor Pablo Billeke Bobadilla (P. B.) y la kinesióloga Alejandra Figueroa Vargas (A. F.), unos de los principales autores del estudio, y director y coordinadora respectivamente del laboratorio.

"Diferenciamos dos casos principales. El primero, personas que habían estado hospitalizadas, que es un índice de gravedad respiratoria. El segundo, es el síntoma de anosmia, que es la pérdida del olfato. Es polémico y hay evidencias cruzadas, pero se cree que puede ser un indicador de infección a nivel del sistema nervioso central o susceptibilidad a que el virus pueda invadirlo", detalla el especialista.

- ¿Cómo difieren los patrones de toma de decisiones entre estos dos tipos de pacientes?

P. B.: En el comportamiento, hicimos tareas cognitivas (de toma de decisiones y aprendizaje). Las personas tenían que aprender un mazo de cartas y memorizar aquel que daba más puntaje. Después, se cambiaba el mazo y tenían que reaprender. En este tipo de experimento, se pueden ver las conductas perseverativas. Aquellos que aprendieron que uno de los mazos es bueno, les costaba mucho darse cuenta de que cambió su calidad y que tenían que elegir el otro porque era mejor.

También, se ven respuestas impulsivas. Al ser un juego probabilístico y de azar, algunas veces el mazo bueno no paga. Si eso pasa e inmediatamente las personas se cambian, tampoco es adecuado. Aquí, los pacientes que habían tenido COVID tenían un comportamiento especial que se diferenciaba según cómo había sido su cuadro clínico.

Las personas que habían tenido anosmia tenían respuestas más impulsivas. Mientras que las que habían estado hospitalizadas eran más perseverativas.

- ¿Qué podría explicar estas conductas?

P. B.: Uno de los factores que estudiamos mucho es la percepción y el manejo de la incertidumbre. Cuando uno toma una decisión o hace una conducta, el resultado no es tan predecible. En general, no estamos en un ambiente que sea completamente determinístico.

Hemos estudiado que cuando hay ambientes con más incertidumbre, las personas adecuan su aprendizaje. Por ejemplo, en un ambiente percibido más incierto, se van a recibir más errores antes de cambiarse de mazo. Esto, porque se sabe que un cambio puede ser algo del azar y no necesariamente algo que indique que el ambiente cambió.

Creemos que para tener un buen manejo de esta, se requiere que la red cerebral frontoparietal esté bien consolidada.

- ¿Por qué se tomó la hospitalización y la pérdida de olfato como indicadores?

A. F.: También teníamos pacientes asintomáticos. Lo que nos interesaba era entender qué pasaba con ellos, pero sacar este factor de los cuidados intensivos y tratar de asociar si el compromiso respiratorio había tenido alguna repercusión más importante. La afectación a nivel pulmonar también tiene un impacto en la oxigenación general, entonces, eso podía estar causando el daño cognitivo y no necesariamente el virus por sí solo en el cerebro.

P. B.: Buscamos algún indicador que fuera frecuente, independiente de la sección respiratoria y que nos podría mostrar algún tipo de afección neurológica. Ahí, la anosmia surgió como un síntoma común en la cepa original. Si bien algunos virus provocan esta condición, no es tan frecuente en la cuantía y en la gravedad que generaba el COVID. Daba indicios de que estaba afectando particularmente la parte nerviosa y se postuló que podía ser una vía de invasión hacia el sistema nervioso central.

Otra hipótesis era que la anosmia en sí no tenía nada que ver con el daño. Cuando llega a un cerebro más susceptible o que ya está en un proceso interno de degeneración, eso puede generar síntomas más evidentes. Lo mismo pasaría con el epitelio olfativo. Este sistema ya estaría con un daño producto de la neurodegeneración y, al invadir estas células no nerviosas, al virus le sería más fácil provocar el síntoma.

- ¿Cuál es el impacto en la actividad y estructura cerebral de los pacientes evaluados?

P. B.: Quienes habían tenido anosmia tenían índices de alteraciones en la materia blanca y su integridad, en la actividad funcional relacionada a la toma de decisión y al grosor de la corteza.

Teniendo en cuenta nuestro trabajo y la literatura, lo que más se ha reportado y que también fue consistente con nuestros descubrimientos, son daños leves de la integridad de la materia blanca. Son pequeños marcadores que están con una pérdida en las conexiones entre las diferentes áreas cerebrales. Eso puede ser el mecanismo de daño preciso, invasión o algo vascular.

A. F.: El deterioro en esta red no permite una comunicación eficiente entre las distintas regiones cerebrales. Para poder llevar a cabo toda la serie de procesos cognitivos, habitualmente no es una región única, sino un conjunto. Si esta red no se puede comunicar porque hay fallas en la sustancia blanca, estos procesos no se van a llevar a cabo eficientemente.

Uno de los factores relevantes fueron las personas que post-COVID mantuvieron ciertos síntomas y que no se pudieron recuperar por completo. En este grupo, están los pacientes con pérdida del olfato. Este es un indicador de que algo se alteró en el cerebro. En este caso, hay un daño más difuso de la sustancia blanca. Cómo se va a ir comportando a lo largo del tiempo es lo que no se sabe.

- ¿Cuáles son las preguntas claves por abordar en próximas investigaciones?

P. B.: Algo importante para continuar, que también es una línea fuerte que tenemos acá en el laboratorio -no solamente con el COVID, sino otras enfermedades neurodegenerativas- es que no basta con diagnosticar, sino ver qué hacemos con eso. Estamos tratando de avanzar y hay varios estudios a nivel mundial.

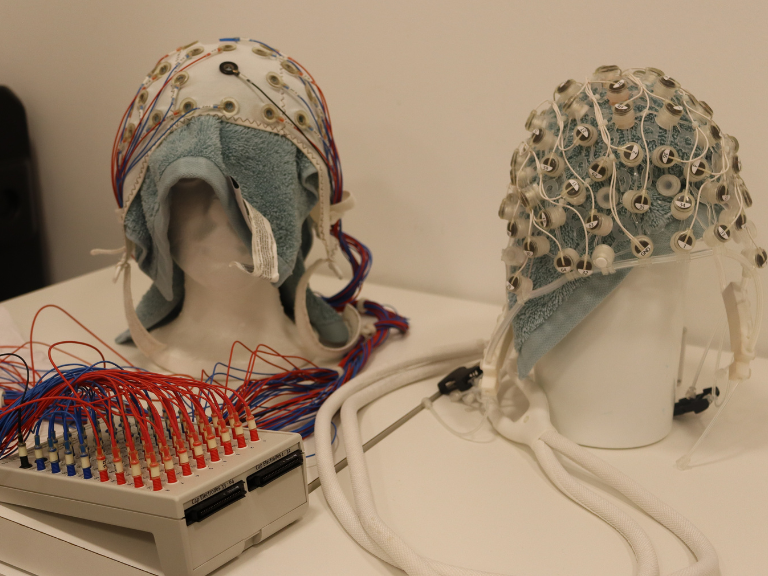

Después, la idea es poder ver cuál es la repercusión funcional que tienen las redes. Esa es la segunda parte del estudio que ya fue llevado a cabo en pacientes, pero estamos analizando los datos. Cómo se ha visto afectada la forma que tienen las regiones cerebrales de comunicarse y coordinarse entre sí, que es a través de la actividad oscilatoria.

Esta es una actividad eléctrica en una cierta frecuencia y permite la comunicación entre las diferentes áreas. Si podemos llevar eso a marcadores, se puede intervenir con estimulación cerebral no invasiva. Esa es la línea que seguimos para llevar este conocimiento a algo que tenga algún impacto en las personas.

A. F.: Poder entender los mecanismos, cómo se comunican, los timing y dónde, es lo que nos puede permitir generar estrategias de intervención que ayuden a mejorar el funcionamiento y que el declive sea lo más lento posible. Eso les permite mantenerse funcionalmente activos, seguir desarrollando sus actividades y que el deterioro no vaya aumentado.

P. B.: Toda esta línea va hacia la personalización. En el caso del virus, donde había un daño difuso, cada persona lo experimentó de manera diferente y le va a generar una repercusión funcional y cognitiva distinta. Ahora sabemos cuáles podrían ser las poblaciones susceptibles. Entonces, debemos ver cómo es su actividad funcional, si se desvía de algún óptimo y mediante estas terapias de estimulación cerebral tratar de ayudar en ese circuito.

Referencias:

[1] Kausel, L., Figueroa-Vargas, A. et al. (2024). Patients recovering from COVID‑19 who presented with anosmia during their acute episode have behavioral, functional, and structural brain alterations. Nature Portfolio. https://doi.org/10.1038/s41598-024-69772-y

Por Dominique Vieillescazes Morán

Dr. Pablo Billeke

Klga. Alejandra Figueroa